列夫·托尔斯泰曾说:幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭却各有各的不幸。

这句话在一些吸毒人员的身上,再贴切不过了。尤其是那些“零零后”的未成年戒毒人员,家庭的不幸往往是他们走向吸毒之路的重要诱因。现年17岁的杨妙(化名),是贵州省第二强制隔离戒毒所(以下简称“省二所”)里最小的“零零后”戒毒人员。尚未成年的他,经历了很多同龄人所没有的“别样人生”。通过一次次的交谈,杨妙慢慢向民警吐露心声,讲述自己是如何走到今天......

家暴,带给他一道青春的硬伤

据杨妙说,其父母属于事实上的婚姻关系。父亲在老家以打零工为生,脾气暴躁;母亲曾经无业闲散在家,杨妙父母的关系并不和谐,经常为其小事争吵和打架。杨妙8岁时,其母因长期沉溺于打麻将,被其父打了一耳光后便离家,去了浙江打工。

在杨妙生理发育和心理型塑的关键期,由于“母亲”这个家庭核心角色长期缺位,加上杨妙还有一个哥哥,一家人生活的重担全部落在了打零工的父亲身上。渐渐地,杨妙父亲对他和哥哥的家庭教育,从疼爱有加变成简单粗暴——原来发生在母亲身上的家庭暴力,渐渐地由他们兄弟俩承受。

充满拳头和不堪的家庭生活,让杨妙不仅渐渐害怕回家,还无形中形成了崇尚以暴力解决问题的错误意识。在学校里,杨妙只要与同学和邻居家的小孩发生小小的争执,就会直接用拳头解决。最终,四年级还没读完的杨妙选择了辍学......

流浪,问题少年在犯罪之路上亡命狂飙

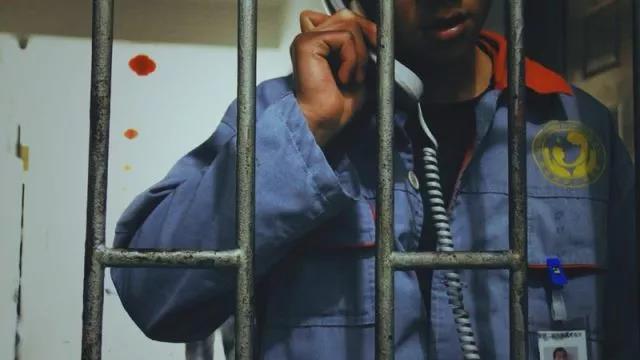

不幸的家庭给杨妙在心理上造成的种种消极影响,让他慢慢走上了违法犯罪的道路。从12岁至15岁,杨妙先后在贵州、湖南、广东、福建等地参与了多件“碰瓷”诈骗、持刀抢劫、故意伤害、贩毒藏毒的违法犯罪活动,期间被抓捕了6次。每一次,公安部门的民警因见其属于未成年人,不是主犯,犯罪情节不严重,大多只是对他进行批评教育处理,最重的一次处罚也只是在看守所关了38天。

可是,懵懂无知的杨妙不仅没有改过自新,反而在毒品犯罪活动中乐此不疲,渐渐染上了严重的毒瘾。先是“溜冰”,再是“吸粉”,最后到了不管剂量、不论次数地把“冰”和“粉”混吸。

这时的杨妙仿佛一辆刹车失灵的汽车,陷入了疾速狂飙的疯狂状态,在人生道路上随时都会“翻车”。2017年5月,杨妙因吸食海洛因,被玉屏县公安局戒毒所转入省二所执行强制隔离戒毒。

良知,重生路上的神圣救赎

刚到省二所时,杨妙正处于生理脱毒期的关键阶段,遭受着疼痛和体温剧烈变化的折磨,并在夜里不时会出现自己被社会仇家追杀的幻觉。

为了帮助杨妙顺利度过“难关”,省二所对他进行严密的管理教育,安排专职心理咨询师对其进行心理治疗,努力帮助他减轻痛苦,让他恢复正常的意识。经过一个月多的努力,杨妙的症状有了明显的改善和好转,意识变得清醒了,身体不再反复发烧,逐渐摆脱了毒瘾带来的剧痛的折磨,开始了正常的戒治生活,成为了康复劳动岗位上的一把“快手”。

现在的杨妙,在省二所“强制矫行·心学戒毒”的人文戒毒环境中浸润着,读书习字,反思人生,不断发生着良性的变化。在人文戒毒的氛围里,杨妙对亲情表现出了明显的需求——长期流浪在社会上的他,早已和父母处于一种真正失联的状态,亲情对他而言似乎已变得陌生了。他的良知渐渐被唤醒,开始想起父亲已经很久没有联系了,更想念那个消失了将近8年的母亲如今是什么模样?在大队民警的鼓励下,2018年元月,杨妙开始尝试联系父亲。可惜的是,父亲对他被执行强制隔离戒毒显得并不关心。除夕夜,杨妙在和父亲通电话时,得知母亲已回到玉屏,就很急迫地所要母亲的联系方式。由于语气过激,他的要求遭到了父亲冷漠的拒绝,以至于在电话里和父亲吵了起来。

为了帮助杨妙与父亲实现有效沟通,大队民警耐心地教导他应该如何心平气和与父亲交谈,并引导他从最基本的文明礼貌做起,在戒掉毒瘾的同时,逐渐改掉从前染上的社会恶习。在尝试民警教授的方法后,杨妙最终顺利从父亲那里取得了母亲的电话号码。在拨通了母亲的电话那一刻,他仿佛换了一个人,完全没有对父亲那种恶狠狠的态度,而是像一个孩子一样地哀求:“妈妈,其他娃娃都有家人来看。我来戒毒所大半年了都没有人来看过我。现在都过年了,你能不能来看看我?我告诉你戒毒所的地址吧……”

可是,杨妙的母亲在和丈夫吵了一架之后,还是直接去浙江宁波打工了,没有来看过他。而杨妙,还在等待着他们能一起来看他。

关怀,指引一条“心”的重生之路

2018年4月,刚吃过晚饭的杨妙正在宿舍里练字。看见大队民警拿着生日蛋糕、可乐、水果和零食走进宿舍。“今天是我们班组组员杨妙的生日,大家一起祝他生日快乐!”大队民警放下蛋糕,招呼杨妙和其他同班组的戒毒人员围坐到他的身边。

面对突如其来的惊喜,平时寡言少语的杨妙却有些不知所措,涨红了脸,忍不住哭了起来。“我爸妈从没有来所里看过我,从小也没给我过一次生日,我出去之后也不指望他们了……”。

“你的爸爸妈妈从入所到现在都没来看过你,但并不代表他们不爱你。我会尽量联系你爸妈来所看你,但希望你别去恨他们。你要坚强起来,因为现在你还可以决定未来的路”在大队民警的安抚下,杨妙停止了哭泣,脸上慢慢有了笑容。

在温馨的烛光中,大队民警和其他戒毒人员一起为杨妙合唱了生日歌。听着大家的祝福,杨妙的眼中闪动着泪花,吹灭了蜡烛闭上眼睛许愿。他边擦着眼泪边说:“以前我恨社会、也恨父母,我搞不懂为什么别人家的娃娃都有父母管,有家可以回?而我却在社会上去混?今天警官的话给了我很多的信心。我会继续认真练字看书,认真思考自己的出路,重新做个好人。”

生日仪式后,大队民警安排杨妙与他的父母分别通了通电话。这一次,他没有再说一句过激的话,而是告诉父母他在所里接受了很好的教育戒治,让父母放心。

回归,在善意谎言的背后依旧艰难.....

其实,在杨妙生日前一周,大队民警曾联系过杨妙的母亲,希望她能在生日当天来所看一看杨妙,鼓励他坚持戒毒。哪怕是写一封信寄来,也能让杨妙知道母亲还记得他生日,感受到些许亲情。遗憾的是,杨妙的母亲在电话里只是叹了几口气,不停重复说最近很忙,以后有空再说。这些真实的情况,大队民警没有告诉杨妙。

今年11月,杨妙将会解除强制隔离戒毒,踏上回归社会的道路。他今后的人生之路怎么走下去?谁也无法预料。在“零零后”的吸毒人员中,杨妙的经历并非特例。今天的他们,是一群没有感受过家庭温暖的“问题少年”,明天或许就是监狱里的“回头客”。

如何更有效地教育引导他们成为遵纪守法的公民,不再成为社会中的“异类”?这些,不仅是司法行政强制隔离戒毒所的“独家”责任,更需要社会和家庭的关怀和支持。在他们的回归之路上,如果能有更多的阳光,应该会有很多奇迹。

责任编辑:谭永进

扫一扫在手机打开当前页面